まな板の汚れを取るために漂白をしたいけど、どのくらいの時間放置すればいいのかで悩んだことありませんか?

結婚を機に料理を始めた人は、まな板の漂白方法についても知らないことが多いのではないでしょうか。

適当なやり方でなんとなく放置をしていても、まな板の汚れを落としきることができません。

では、まな板を漂白する場合はどのくらいの時間放置すればいいのでしょうか。

まな板の正しい漂白方法、漂白剤が誤って手についた時の臭いの取り方などご紹介しますので、是非参考にしてみては?

掃除のコツ先生 掃除のコツを覚えてキレイな生活

まな板の汚れを取るために漂白をしたいけど、どのくらいの時間放置すればいいのかで悩んだことありませんか?

結婚を機に料理を始めた人は、まな板の漂白方法についても知らないことが多いのではないでしょうか。

適当なやり方でなんとなく放置をしていても、まな板の汚れを落としきることができません。

では、まな板を漂白する場合はどのくらいの時間放置すればいいのでしょうか。

まな板の正しい漂白方法、漂白剤が誤って手についた時の臭いの取り方などご紹介しますので、是非参考にしてみては?

スポンサーリンク

関連のおすすめ記事

キッチン掃除は重曹がおすすめ!三つの姿に変身する重曹の活用術

お掃除をするのが大変な場所の一つがキッチンです。キッチンには色々な汚れが存在していますよね。掃除をす...

五徳の掃除はクエン酸がおすすめ!ピカピカにする方法を教えます

しばらく掃除していない五徳には、いろいろな汚れがついてしまっているので簡単に落とすことはできません。...

シンクの詰まりが洗剤が原因のときの詰まりを自分で解消する方法

キッチンのシンクの詰まりは洗剤の塊が溶け切らなかったことでも起きます。 洗剤によるシンク詰まりであ...

一人暮らしの台所から臭いニオイが発生!原因と対処方法について

一人暮らしの家に帰ると、ドアを開けた瞬間から嫌なニオイが!ニオイをたどってみると台所からということも...

換気扇のフィルターに目詰まりする油汚れは粉の重曹をふりかけて

換気扇のフィルターを毎日洗っている人って、どのくらい居るのでしょうか? 自分のだらしなさを棚に上げ...

スポンサーリンク

実家暮らしの時はまな板の汚れを漂白するなんてことを気にしなかった女性が結婚を機に料理をする回数が増え、まな板の汚れが気になるという女性がいます。

実家暮らしだった時にまな板の汚れなど気にしなかった理由は…

それほど料理をしなかった・親が知らぬ間に漂白をして汚れを落としていたのどちらかでしょう。

まな板は新しいものであっても人参のオレンジ色やニラの緑色がまな板の傷の溝に入り込んでしまうものです。

何度洗っても色が染み付いてとれないことがあります。

それだけではなく古くなったまな板は黄ばみや黒ずみなども目立ってきてしまうのです。特に生肉や生魚を調理した、そのままのまな板でサラダなどの野菜を切ることは衛生的にNGです。

まな板を衛生的に使うためには、漂白をする必要があります。

漂白に漬けておく時間は少なくても30分~1時間をつけておくと黄ばみが黒ずみ、野菜の色をが抜けて綺麗になります。

まな板の漂白は基本的に、漂白をかけてそこにキッチンペーパーを貼り付けます。

このようにすることで、漂白剤の液垂れを防ぎ、漂白剤とまな板をより密接にすることができるからです。

しかし、汚れがひどい場合には水で薄めた漂白剤に長時間浸けておくと良いでしょう。

くれぐれも漂白剤原液に長時間浸けておくことはやめましょう。

漂白剤の成分が強すぎて、薬剤を全て洗い流すのが大変で時間がかかります。

まな板は食材と直接接しますので、漂白剤の分量を守って水と薄めてください。

漂白後のまな板をいくら洗い流すと言っても、口に入れる食材ですからそこは慎重になりたい部分ですね。

まな板がすっぽり入る容器がなければ、綺麗に洗ったあとのシンクに水を溜めて漂白するとシンクも漂白ささり綺麗にすることができます。

コップ類、プラスチックの容器、台拭きなどキッチンアイテムで漂白したいものは多くあるでしょう。

まな板と一緒にまとめて漂白するとキッチン掃除の効率が良いですね。

漂白剤を使用する時はいかなる場合も原液のまま使用することはしないでください。

必ず水に薄めて漂白剤のパッケージに適切な分量が表示されてありますのでその分量を守ってください。

漂白剤を素手で触ってしまったという方はわかるかもしれませんが、素肌につくとかなりのヌメリ、そしていかにも成分強めという強烈な臭いがし、洗い流しても肌が荒れてしまう方もいます。

素肌に当たらないようゴム手を使用することをオススメします。

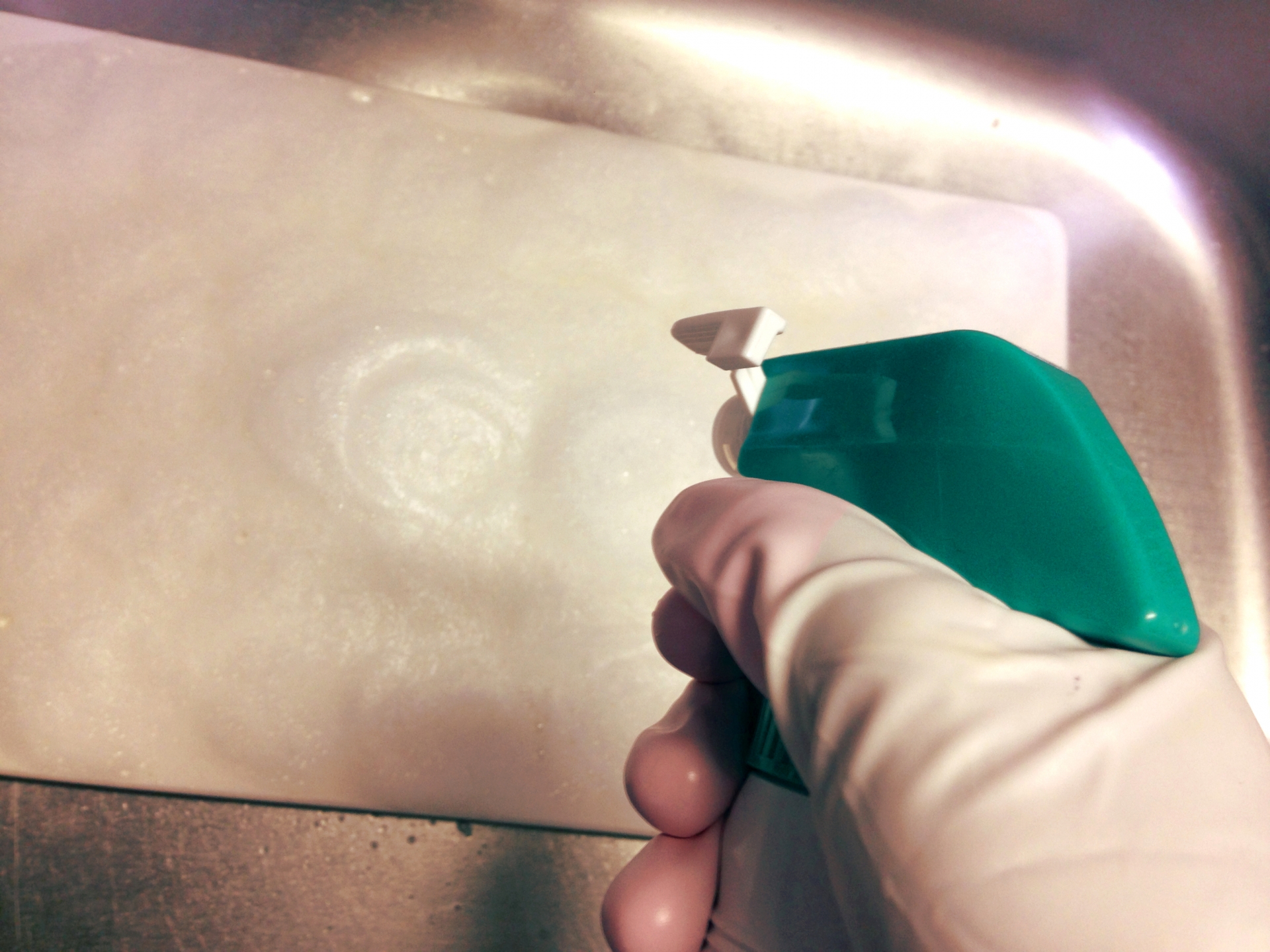

泡スプレータイプは薄められて作られています。

まな板に直接吹きかければ泡で汚れを包んでくれますのでとても便利だし素手にかかる心配も少なくなりますよ。

ただし原液で購入するよりは量が入っておらず、値段も少々割高です。

自分にあったタイプを購入してまな板を綺麗に保ってくださいね。

また漂白剤を使用する時は、他の洗剤はいっさい使用してはいけません。

漂白剤は他の洗剤と混ざることで化学反応がおき有毒な物質を作り上げてしまうのです。

十分に気を付けて漂白剤を扱ってくださいね。

まな板は特に生野菜や生魚を調理した時は毎日漂白する事がオススメです。

なぜなら生の肉や魚は食中毒になりやすい菌を持ち、使用後の臭いもきついです。

臭いがついたまな板で生野菜を切るのは抵抗がありませんか。

毎日漂白をオススメと言っても、汚れた物を綺麗にする漂白剤の成分は体にあまり良いものではありません。

あまり薬剤を使用したくないと言う方は熱湯消毒をすると良いですよ。

使用後のまな板を綺麗に消毒後、熱湯をまな板に回しかけて消毒していきます。

熱湯消毒でまな板を熱湯に浸け置きする方がいますが、熱湯消毒は温度が下がってお湯に何時間も浸けておくのは効果がありません。

まな板の熱湯消毒の場合は熱湯を回しかけるだけで十分です。

心配なようでしたら繰り返し何度か熱湯をかけて消毒効果を高めましょう。

この方法はあくまでも消毒や菌の除去をするということですので、食材の緑やオレンジなどの色の染み付きが漂白されるわけではありません。

まな板を毎日漂白することに抵抗のある方は日々の手入れは熱湯消毒で週1回漂白をかけるとまな板を綺麗に保つことができるでしょう。

まな板を熱湯消毒する時に気を付けなければいけないことがあります。

使用後のまな板にすぐに熱湯をかけないでください。

菌の温床につながってしまい、食中毒になりかねません。

必ず使用後、綺麗に洗ったまな板に熱湯消毒をしてくださいね。

漂白剤が手にかかると、かなりヌルヌルしますよね。

ヌルヌルするのは塩素系漂白剤は成分の強いアルカリ性だからです。

重曹やセスキもアルカリ性なのでヌルヌルしても、それらよりも成分の強い塩素系漂白剤のヌルヌルにはかないません。

洗っても洗ってもヌルヌル感がすっきりしないですよね。

ヌルヌルをすっきりとる方法があります。

それはアルカリ性は酸性のものを使用すると中和し分解してくれるという法則があります。

どの家庭にも常備してあることが多い酸性の「酢」を使用します。

100ccの水に小さじ1杯の酢を混ぜて酢水を作ります。

その酢水の中に手を浸ければヌルヌルはすぐに取れます。

ヌルヌルがすぐ取れると言っても、このような手間は面倒ですよね。

塩素系漂白剤を使用する時はゴム手袋を掃くことをオススメします。

ヌルヌルがつくこともなく手荒れの心配もないですよ。

また漂白剤が服にかかってしまうと色落ちしてしまいますのでエプロンや汚れても良い服を着て漂白を扱ってください。